2020年の商用サービスに向けて準備が進む5G

IoTネットワークの行方を占ううえで、LTE/LTE-Advanced(4G)に続く次の世代の「第5世代移動通信システム(5G)」を抜きにしては語れないだろう。2015年にサービスが始まった4Gは、最大通信速度が110Mbps~約1Gbps、HD品質のストリーミング動画を再生できる性能を持っているが、条件の良い環境でも数十ミリ秒の遅延が発生する。この遅延は、時速100kmで走行する自動車の30cm~1m程度の移動距離に相当するという。つまりこれは、インターネットの情報を閲覧する程度であれば満足できる通信速度を発揮する4Gでは、高速走行する自動運転車を正確に制御できないことを意味している。

では、5Gはどうなのか。5Gの最大通信速度は10Gbps以上であり、4G/8G品質のストリーミング動画も難なく再生する性能を発揮する。また、遅延は1ミリ秒以下になり、タイムラグをほとんど意識することなくリアルタイムに精緻な遠隔制御が可能になる。

さらに5Gの大きな特長と言えるのが、多数のデバイスが同時に接続可能である点だ。4Gでは1回線でせいぜい数台程度の接続が限界だが、5Gでは100台以上のデバイスを1回線に接続できるようになる。これは大規模かつリアルタイム性が求められるIoTネットワークには欠かせない機能であり、5GによってIoTシステム分野がさらに加速すると予想されている。

2019年に専用の5G対応端末を使った先行サービス、2020年には5Gの商用サービスが始まる予定だ。現在は、総務省や携帯電話事業者などの通信事業者が中心となって、割当周波数の具体化や技術的要件の策定、要素技術の研究開発が急ピッチで進められている。すでにさまざまな実証実験も行われている。例えば、2018年には1km2あたり約100万台のデバイスを同時接続するという実証実験が行われた。ちなみに米国では、大手通信事業者のベライゾン・コミュニケーションズが2018年10月から世界初の5Gサービスの提供を開始している。

なお、国際的にも2020年の5G実現に向けて、国際電気通信連合(ITU)や3GPPで標準化活動が本格化している。ITUでは、2019年10月の世界無線通信会議(WRC-19)に向けて5Gを想定したミリ波周波数を特定し、5G無線インターフェイス勧告を策定する計画だ。また3GPPでは、2018年6月に最初の5G仕様として「リリース15」を策定し、2019年12月を目標にすべての技術要件に対応した5G仕様を「リリース16」として策定する作業を進めている。

図1 IoTネットワークの基盤としても活用が期待される5G(出典:総務省)

ピンチアウトで拡大

設備設置が困難な場所でも高速通信を可能に

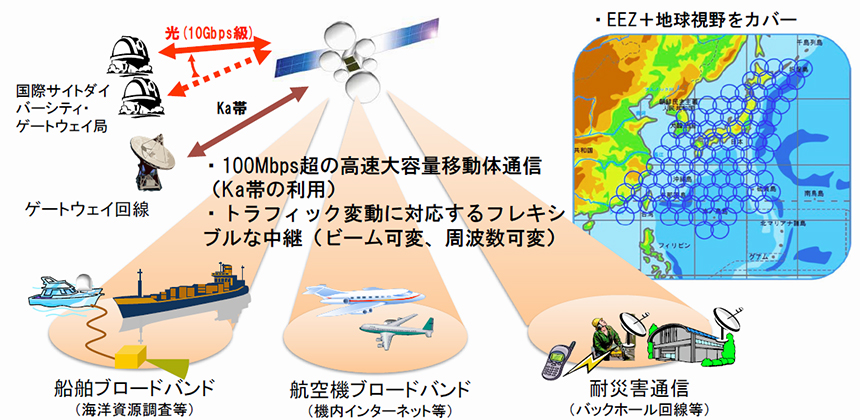

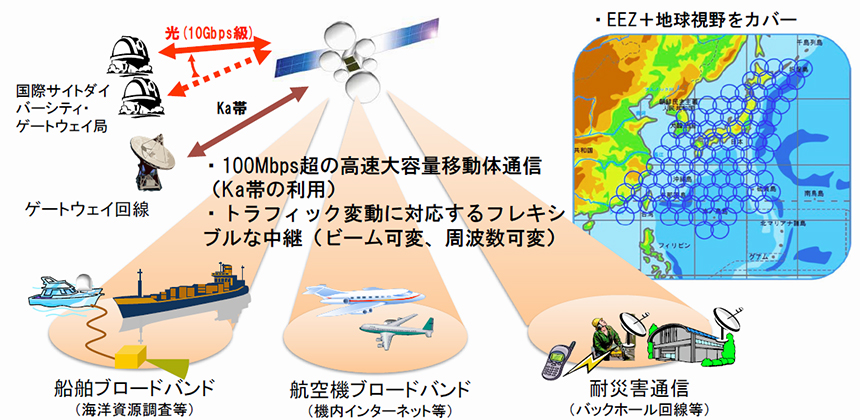

IoTネットワークを高度化する技術として、5Gとともに注目されているのが衛星通信システムだ。IoTセンサーが設置される場所は、人の居住域とは限らない。人が住めない山間部や海上を航行する船舶、上空を飛ぶ航空機でも、リアルタイムのセンサーデータを収集・分析して利活用したいとのニーズがある。それを実現するのが衛星通信システムであり、5Gのカバレッジを広げる技術としても注目されている。

しかしながら、従来の衛星通信システムには通信速度の面で大きな課題がある。日本国内では「L帯(1.5/1.6GHz帯)」「S帯(2.5/2.6GHz帯)」「Ku帯(12/14GHz帯)」を用いた衛星通信サービスが提供されているが、L帯・S帯は400kbps程度、Ku帯は1Mbps程度の通信速度しかない。この通信速度では、リアルタイム性が求められるIoTネットワークにはとても活用できない。

そこで近年、次世代の高速衛星通信用帯域に使われるようになったのが、Ku帯よりもさらに高い周波数帯の「Ka帯(20/30GHz帯)」だ。2015年11月にはITUの世界無線通信会議(WRC-15)においてもKa帯の19.7-20.2GHzおよび29.5-30.0GHzを利用することが合意されている。欧米では2010年頃からハイスループット衛星(HTS)が打ち上げられ、Ka帯を使用する移動衛星通信サービスも開始されている。だが、現行の通信速度はダウンストリームで最大数十Mbps程度であり、地球全球をカバレッジするサービスもごく一部に限られていた。

そうした中、最近になって本格化してきたのが、地球から高度2,000km以下の低軌道(LTO)で周回する多数のHTSを一つのシステムとして運用する衛星コンステレーション事業だ。すでに数百~数千機の衛星からなるコンステレーションが複数計画されており、Ka帯やKu帯を活用して最大速度が1Gbos程度、LTOの場合で20~30ミリ秒の遅延でサービスが提供されるという。性能面では現行の4Gと同程度だが、対応端末さえあれば海上・海中、上空も含めた地球全域で高速通信が可能になるため、船舶や航空機、あるいは山間部などでもIoTネットワークを実現できるとして期待されている。

図2 Ka帯を利用した次期衛星通信システムのイメージ(出典:情報通信研究機構)

ピンチアウトで拡大

電源供給不要の通信技術がいよいよ登場

多数のIoTデバイスを設置し、センサーデータを外部に伝送する際に課題となるのが、デバイスへの電源供給だ。電池1個で1年間駆動するLPWA(Low Power Wide Area)なども存在するが、さすがに電源を供給せずに通信できるセンサー技術はなかなかない。

そうした電源供給の課題をいち早くクリアして実用化されたのが、業界団体のOpen Connectivity Foundation(OCF)が開発した「EnOcean」だ。EnOceanとは、センサー周囲にある微弱なエネルギーを収集して電気へと変換する環境発電(エネルギーハーベスト)技術を利用した無線通信規格だ。周囲の光や熱、振動などを使って発電する機能を備えているため、デバイスに電池を搭載する必要がない。消費電力も非常に小さく、ZigBee(IEEE 802.15.4)やBLE(Bluetooth Low Energy)の10~1,000分の1程度のエネルギーしか消費しない。伝送速度は125kbpsと決して高速ではないが、双方向通信にも対応できるため、電源確保の工事や電池交換などの頻繁なメンテナンスが難しいビルオートメーションやスマートホーム、ウェアラブルデバイスなどの用途で実用化されている。

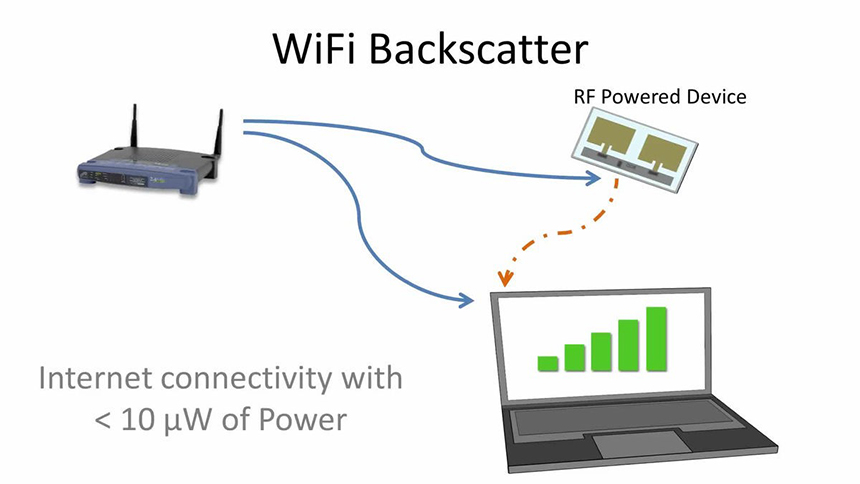

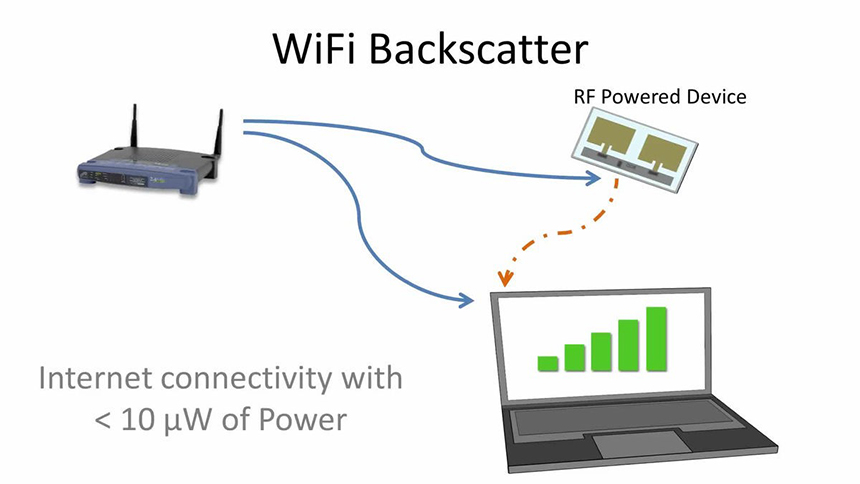

同様に電源供給が不要な通信技術として、米ワシントン大学が中心となって研究開発を進めているのが「WiFi Backscatter(バックスキャッタ)」だ。これは無線通信として広く使われているWiFiの高周波(RF:Radio Frequency)の電気信号から得られるワイヤレス電力のみを利用するという通信技術である。その仕組みは、既存のWiFiルータから受け取った電波をRF給電デバイスが他のWiFiデバイス(PCなど)へ反射/遮断、つまり信号をオン/オフするという2進数のデジタルデータとして送信を可能にするというものだ。みずから電波を出すわけではないため、駆動に必要な電力はわずか10μW(0.01mW)程度だという。既存のWiFiインフラを利用した実験では最大1kbps、最大2.1mの通信に成功しており、今後最大20m程度まで距離を伸ばすことを目標としているそうだ。

図3 既存のWiFiインフラを利用して電源不要の通信を実現する「WiFi Backscatter」

(出典:米ワシントン大学)

ピンチアウトで拡大

IoTセンサー/IoTデバイスとの通信には「速く」「広く」「電源不要」が求められており、今回はそれらを目指す技術の一部を取り上げて紹介した。今後はあらゆるモノにIoTセンサーが設置され、多種多様なデータを収集・分析して利活用する時代がやってくる。そうしたIoTセンサーから取得できる大量のデータをリアルタイムに取得・分析し、IoTセンサーが取り付けられた機器を制御するには、2019年にも先行サービス開始が予定されている5Gが欠かせない。また、地球上のあらゆる場所にあるIoTデバイスと通信できるようにするには、Ka帯を利用した新しい衛星通信システムの登場・普及が待たれるところだ。そして、電源確保が困難な場所の低消費電力デバイス向けには、すでに実用化が進みつつある電源不要の各種技術のさらなる発展に期待したい。